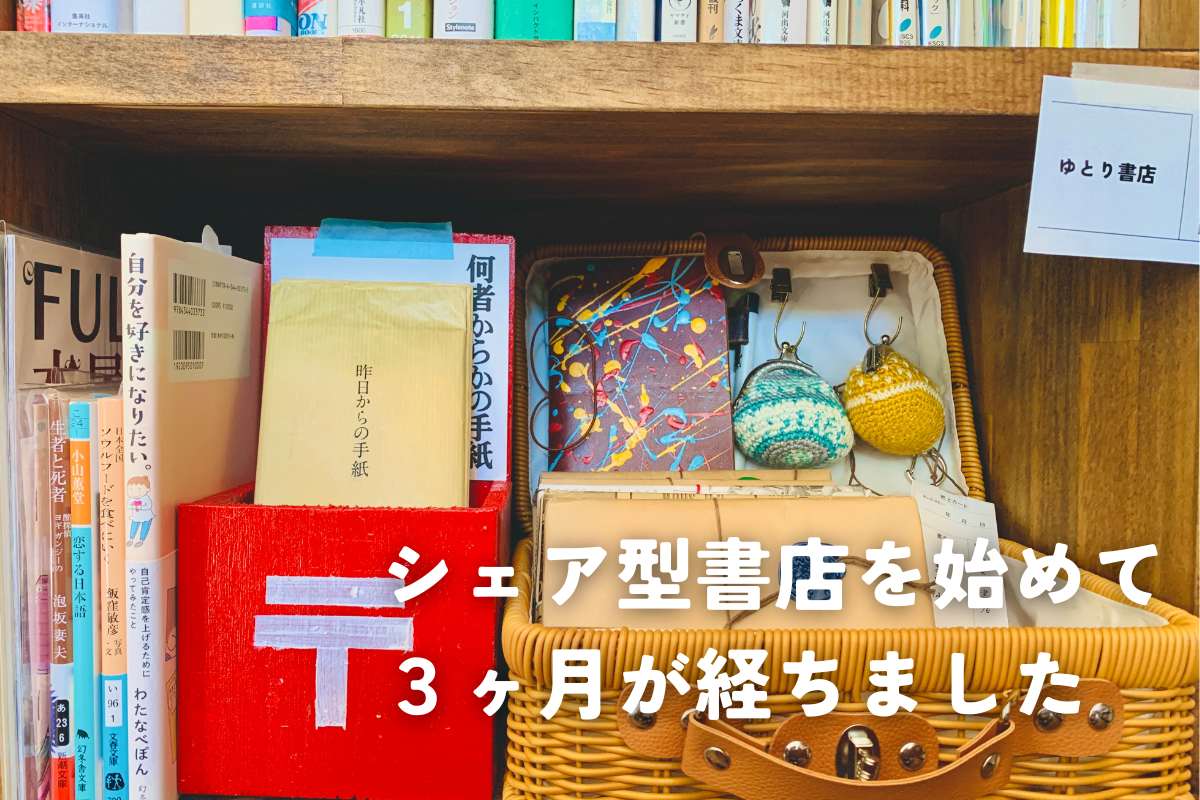

栄町共同書店に参加して早3ヶ月が経ちました。

実際に箱店主として活動してみると、憧れているだけでは分からなかった部分が色々と見えてきました。

というわけで、シェア型書店をやってみようかどうか悩んでいる3ヶ月前の僕のような人のためにメリットとデメリットを書いてみることに。

メリット

「趣味としてシェア型書店に参加する」「自分の面白いと思ったものを共有したい」「何か発信したい」みたいな人なら正直メリットしかないと思います。

ただ、「シェア型書店でバンバン稼ぐぞ!」と思っている人はかなり工夫が必要かもしれません。

1.シンプルに楽しい。

まず1番はコレ。小さくとも自分の棚、お店を持つというのがシンプルに楽しい。

過去に書店員として働いていたこともあったのですが、自身が発注・レイアウトを担当する棚はあれど、自分のお店ではないので全部好き勝手にはできないわけですよ。

でも、シェア型書店では試してみたい売り方や企画、取り扱いたい本など全てが自分の自由にできる(もちろん規則の範囲内でだけど)

一棚だけなのでスペースの関係上、やれることは限られるし、全部自分の好き勝手にやっているので、売上は微々たるもの。

でも、月数千円の出費で、小さく試せるからリスクは少ないし、お店屋さんごっこみたいで楽しいです。

とりあえずやってみるからこそ色々な発見があります。

2.また本を読めるようになった。

これは個人的に結構大きかったですね。

数年前に体調を崩してから、小説などが読めなくなっていたんですが、少しずつ読めるようになってきました。

これはシェア型書店に参加したからというより自分が出しているブラインドブックの影響なんですが、参加しなかったら、その機会もありませんでした。嬉しい。

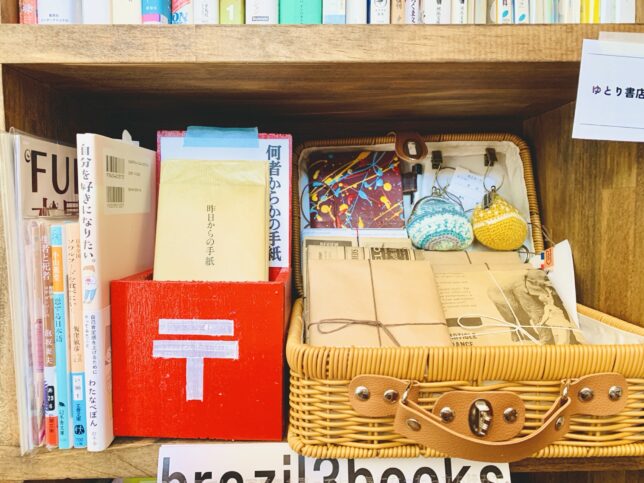

ブラインドブックというのは、本をタイトルや中身がわからない状態で販売する企画。

でも、ただ隠すだけではお客さんも買うのを躊躇うと思うので、本を選んでもらうヒントとして自分の感想を書いて貼るようにしています。こんなふうに。

当たり前ですが、感想を書くにはその本を読まないといけないんですよ。

だから、最初はどちらかと言うと楽しむためというより、本を売るための業務のような。そんな感じで、ちびりちびりと、本を読みはじめました。

すると、最初は読めなかった本がだんだんと読めるようになってきて、今ではそこそこのスピードで読めるようになってきました。

最近では、ちょっと分厚めの文庫本を買って読み始めています。

3.自分の好み以外の本も手にとるようになった。

60以上もの個性溢れる棚が並ぶ栄町共同書店。

不思議なもので、他の棚主さんは同じマンションに住んでいる、ご近所さんみたいな感覚になるんですよ。

他の棚を見ているうちに興味が湧いてきて、自分の好み以外の本も手にとるようになりました。

多分その本単体で出会っていたら買わない。でも、お隣さんが売っている本となると俄然興味が湧いてくる。

そんな感じで買った本が何冊もあります。

東京には『本の長屋』や『ブックマンション』というシェア型書店がありますが、シェア型書店の特徴を上手いこと表現したなあと思います。

同じマンションの住人みたいな気分です。

ちなみに自分の棚からも他の棚主さんが本を買っていったということで、この小さな本屋の中で経済が回っているのが面白い。

(お店の経営的にそれはどうなんだ?というのは、また別の話。)

4.リアル店舗があることで、自分の好きな本を売ることができるようになった。

リアル店舗があるということで、作家さんや出版社にお声がけして個人で本を取り扱わせてもらえるようになりました。

いや、もしかしたらリアル店舗がなくても取扱いができたのかもしれないけどね。

やっぱりリアル店舗があると、「あなたの本をウチの本屋で取扱いたい」って言いやすいんですよね。

試しにお声がけしてみたら、まさかのOKが出て取扱いさせていただけることになりました。

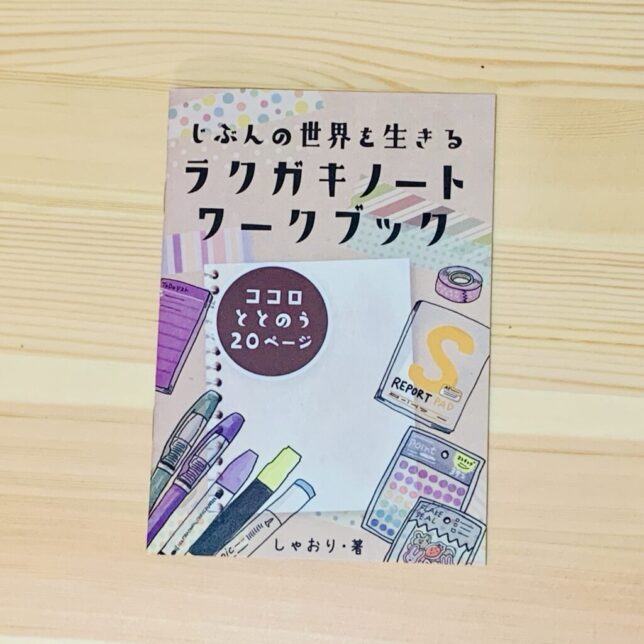

取り扱わせていただいたのは、BOOKSOUNDS『何者からかの手紙』と、しゃおり先生の『じぶせかノート』

自分が好きで購入していた本を、自分の本屋で取り扱わせてもらう喜び。

これはシェア型書店をしないと味わえなかった体験かもしれません。

デメリット

正直、自分自身が「稼ごう!儲けよう!」というより趣味の感じなので、デメリットらしいデメリットは特に感じてませんが、メリットばかりじゃフェアじゃないので、一応いくつか挙げてみました。

1.売る前提で買う本を考えてしまう。

「この本は読んだ後に店で売れるか?売るとしたら自分の棚のコンセプトに合っているか?」

本を買う前にそんな考えが頭をよぎるようになりました。

まあ、合ってなくても読みたかったら買うけど、本を買う時のブレーキが1つできてしまった感はあります。

2.利益を出すのはなかなか難しい

自分のやり方が上手くないだけですが、出店料分(月4000円)の売り上げをあげるには結構工夫が必要そうです。

基本的に古物商の資格がないと本の仕入れというのができません。(でも自分が読む用に買った本を売るのはOK)

だから、基本的には定価で買った新刊本を、古本として安く売る形になっています。

(メルカリとかがそうだけど、自分が読む目的で買った本を転売する分には資格不要)

なので、自分の場合は、

- 定価で書店で購入し、自分が読み終わった中古本

- お願いして個人的に仕入れさせてもらった新本

の2つを売っています。

絶版本とか古本だからこそ価値がある本などを取り扱わない限り、基本的に赤字っぽい。

でも、そこらへんは続けながら何か良いアイデアが出てきそう。

現時点でのまとめ

というわけで、3ヶ月やってみてのまとめとしては、

とりあえずシェア型書店は楽しい!

これに尽きます(笑)

本が好きな人は、自分の好きを分かち合えるし、思いもよらない本との出会いもあります。

将来、お店を持ってみたいという人も小さく試せるので良いと思います。

とりあえず今はそんな感じ!

勢いで飛び込んでみたら楽しかったから、シェア型書店に参加しようかどうか迷っている人は安心して飛び込んでヨシ!